Изменения пигментации при болезни реклингаузена

Обновлено: 31.05.2024

Нейрофиброматоз - болезнь Реклингхаузена у детей. Клиника и диагностика

Нейрокутанные синдромы — группа гетерогенных заболеваний с сочетанным поражением кожи и ЦНС. Большинство заболеваний имеет наследственный характер и, вероятно, развивается в результате нарушения дифференциации примитивной эктодермы. К группе нейрокутанных синдромов относятся нейрофиброматоз, туберозный склероз, болезнь Стерджа-Вебера, болезнь Клиппеля-Линдау, атаксия-телеангиэктазия, синдром линейного невуса, гипомеланоз Ито и недержание пигмента.

Нейрофиброматоз (НФ), или болезнь Реклингхаузена, — распространенное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования. Оно характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, так как в процесс могут вовлекаться практически все системы и органы, и прогрессирующим течением: характерные признаки заболевания могут присутствовать уже при рождении, однако развитие осложнений может быть отсрочено на несколько десятилетий. НФ возникает в результате нарушения дифференциации клеток нервного гребня и процессов миграции на ранних стадиях эмбриогенеза.

Выделяют две различные формы нейрофиброматоза (НФ). Наиболее распространен нейрофиброматоз типа 1 (НФ-1), встречающийся с частотой 1:4000. Диагноз ставится при наличии любых двух из следующих признаков.

1. Шесть пятен цвета кофе с молоком или более размером более 5 мм до полового созревания и более 15 мм после полового созревания. Пятна цвета кофе с молоком — отличительный признак заболевания, они присутствуют практически у 100 % пациентов с НФ, зачастую уже при рождении, но затем их размер и количество увеличиваются, пигментация становится более выраженной, особенно в первые годы жизни. Пятна могут располагаться на разных участках кожи, преимущественно на туловище и конечностях, пятна на лице менее характерны.

2. Веснушчатость

3. Два узелка Лиша на радужке или более. Узелки Лиша — гамартомы, локализованные на радужку лучше выявляются при исследовании с помощью щелевой лампы. Они определяются более чем у 74 % пациентов с НФ-1, но нехарактерны для НФ-2. Вероятность этого симптома увеличивается с возрастом; узелки Лиша определяются только у 5 % пациентов до 3 лет, у 42 % детей в возрасте 3-4 лет и у 100 % взрослых в возрасте 21 год или старше.

4. Две нейрофибромы или более либо одна плексиформная нейрофиброма. Нейрофибромы в типичных случаях возникают на коже, но могут располагаться вдоль стволов периферических нервов и кровеносных сосудов, а также во внутренних органах, включая ЖКТ. Кожные нейрофибромы выявляются, как правило, в подростковом возрасте или во время беременности, что предполагает влияние гормональных факторов. Они обычно небольшого размера, упругой, эластичной консистенции, с легким багрянистым (фиолетовым) оттенком окружающей кожи.

Плексиформные нейрофибромы обычно выявляются при рождении и возникают в результате диффузного утолщения нервных стволов, которые часто локализуются на лице в орбитальной или височной области. Кожа вокруг плексиформной нейрофибромы может быть гиперпигментирована и выглядит темнее, чем пятна цвета кофе с молоком. Плексиформная нейрофиброма может вызывать чрезмерный рост конечности и деформацию соответствующей кости.

5. Изменения костей. Сколиоз представляет собой одно из наиболее распространенных ортопедических нарушений при НФ-1, хотя это менее специфичный симптом, поэтому он не относится к диагностическим критериям. 6. Глиома зрительного нерва бывает примерно у 15 % пациентов с Нф-I. Эта относительно доброкачественная опухоль состоит из глиозных клеток и муцинозного вещества.

У большинства пациентов с глиомой зрительного нерва клинические проявления отсутствуют; зрение нормальное или почти нормальное, но примерно у 20 % из них выявляются зрительные нарушения или признаки преждевременного полового развития вследствие опухолевой инвазии гипоталамуса. Дети редко ощущают одностороннюю потерю зрения, что может служить причиной поздней диагностики заболевания. У пациентов с односторонней глиомой зрительного нерва как правило нарушена реакция зрачка на свет. Для исследования реакции зрачка на свет каждый глаз поочередно стимулируют ярким светом. На стороне поражения зрачок не сужается, но при освещении здорового глаза возникает равномерное сужение зрачков с двух сторон.

У пациентов с нейрофиброматоза (НФ)-1 и плексиформной невромой века высок риск глиомы зрительного нерва на стороне нейрофибромы. Признаками глиомы зрительного нерва на МРТ служит диффузное утолщение, локальное увеличение или ограниченный объемный процесс, локализованный в области зрительного нерва или хиазмы.

7. У пациента имеются родственники первой степени родства с НФ-1, диагноз которого базируется на приведенных выше критериях. Большинство мутаций при НФ-1 наследуется по отцовской линии. Ген НФ-1 локализован на хромосоме 17qll.2 и кодирует все мРНК размером 11-13 kb, содержащие по крайней мере 59 экзонов, которые продуцируют белок нейрофибрин.

У детей с НФ-1 имеется риск поражения нервной системы. MP-исследование у отдельных детей выявило патологические сигналы в области бледного шара, таламуса и внутренней капсулы, что может быть признаком низкодифференцированной глиомы или гамартомы, не выявляемой на КТ. Эти изменения могут быть ассоциированы с частым снижением школьной успеваемости, синдромом дефицита внимания и речевых нарушений у детей с НФ-1. Сложные парциальные и генерализованные тонико-клонические приступы — частое осложнение заболевания.

Гидроцефалия — редкий симптом, возникающий вследствие стеноза водопровода мозга, макроцефалия с нормальным размером желудочков встречается часто. Возможно поражение сосудов мозга с развитием аневризмы или стеноза вследствие болезни моя-моя. Возможны неврологические нарушения, включая транзиторные ишемические атаки, гемипарез, и когнитивные нарушения. Неудивительно, что выраженность психических нарушений зависит от тяжести заболевания и полиморфизма клинической картины. Признаки преждевременного полового созревания могут быть выражены как в ассоциации с поражением хиазмы зрительных нервов и гипоталамуса, так и при его отсутствии.

Злокачественные опухоли также относятся к тяжелым осложнениям НФ-1. Нейрофиброма в некоторых случаях может перерождаться в нейрофибросаркому или злокачественную шванному. У пациентов с НФ-1 высок риск гипертензии в результате стеноза сосудов почек или феохромоцитомы. Частота развития феохромоцитомы, рабдомиосаркомы, лейкоза, опухоли Вильмса выше у пациентов с НФ-1, чем в общей популяции. Описано необычное сочетание миелоидного лейкоза, ювенильной ксантогранулемы и НФ-1. Опухоли ЦНС, включая глиому зрительных нервов, менингиому ствола и спинного мозга, нейрофиброму, астроцитому и невриному, ответственны за значительную морбидность и летальность в связи с повышением их распространенности у пациентов с НФ-1.

Тип 2 диагностируется примерно у 10 % пациентов с нейрофиброматозом (НФ), встречается с частотой 1:50 000. Диагноз может быть установлен при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

1) билатеральные новообразования VIII черепного нерва, представляющие собой невриномы слухового (VIII) нерва, выявляемые на КТ или МРТ;

2) наличие родственников первой степени родства (родителей, детей, сиблингов) с НФ-2 в сочетании с унилатеральным новообразованием VIII черепного нерва или любыми двумя из следующих признаков: нейрофиброма, менингиома, глиома, шваннома или ювенильное заднее подкапсульное помутнение хрусталика.

Билатеральная невринома слухового нерва — основной отличительный симптом НФ-2. Нарушение слуха, слабость мимических мышц, головная боль и нарушение координации могут появиться в детском возрасте, признаки объемного процесса в мостомозжечковом углу чаще выявляются на 2-м или 3-м десятилетии жизни. Хотя пятна цвета кофе с молоком и кожные нейрофибромы служат классическим проявлением НФ-1, они значительно реже встречаются при НФ-2. Заднее подкапсульное помутнение хрусталика выявляется примерно у 50 % пациентов с НФ-2. Как и при НФ-1, опухоли ЦНС, включая шванномы, глиальные опухоли и менингиомы, часто встречаются у пациентов с НФ-2. Ген НФ-2, по данным хромосомного анализа, локализован рядом с центром длинного плеча хромосомы 22ql.ll.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Нейрофиброматоз Реклингхаузена — заболевание, в основе которого лежит развитие опухолей (нейрофибром) из нервной ткани, как в центральной нервной системе, так и на периферических нервах. Симптомы нейрофиброматоза Реклингхаузена зависят от локализации опухолей. Наиболее ранним и типичным признаком заболевания являются пигментные пятна размером более 1,5 см. Диагностика проводится на основании клиники и наследственного характера заболевания. Для выявления опухолей применяют рентгенологические и томографические методы обследования. Специфическое лечение нейрофиброматоза Реклингхаузена не разработано. По показаниям производится удаление опухолей.

Общие сведения

По данным наблюдений, которые проводит клиническая дерматология, чаще всего нейрофиброматоз Реклингхаузена диагностируется в возрасте от 3 до 16 лет. При наличие поражений центральной нервной системы выделяют центральную форму заболевания (НФ2), а при поражении только периферических нервов — периферическую (НФ1). Нейрофиброматоз Реклингхаузена 1 типа встречается 1 раз на 4000 рождений, а НФ2 — гораздо реже — 1 раз на 50000.

Причины нейрофиброматоза Реклингхаузена

Нейрофиброматозы являются наследственными заболеваниями, возникающими в связи с генными нарушениями. Форма Реклингхаузена передается аутосомно-доминантно. Это значит, что вероятность рождения ребенка с патологией у больного родителя составляет 50%. В некоторых случаях нейрофиброматоз Реклингхаузена развивается как результат спонтанной мутации в семье, где случаи этого заболевания ранее не наблюдались.

Симптомы нейрофиброматоза Реклингхаузена

Клиническая картина нейрофиброматоза Реклингхаузена отличается значительным многообразием симптомов. Самым ранним признаком, позволяющим заподозрить заболевание, является наличие у новорожденного или ребенка более 5-ти пигментных пятен диаметром 1,5 см и больше. Обычно они расположены на туловище и шее, но могут быть на лице и конечностях. Как правило, пигментные пятна при нейрофиброматозе имеют молочно-кофейную окраску, но могут встречаться фиолетовые, синие и даже депигментированные пятна.

Периферическая форма характеризуется развитием множественных неврином периферических нервов и нейрофибром в виде подкожных узелков. Опухоли могут локализоваться на туловище, шее, голове, конечностях. Они имеют округлую форму, подвижны и безболезненны при прощупывании. Размер таких образований в среднем 1-2 см, но в отдельных случаях они достигают значительной величины с весом около 2 кг. Кожа над опухолями часто более пигментированна, на верхушке образования может отмечаться рост волос.

Для центральной формы нейрофиброматоза Реклингхаузена характерными являются менингиомы или глиомы, поражающие спинномозговые корешки и черепно-мозговые нервы, реже локализующиеся внутри позвоночного канала или черепа. Симптомы поражения ЦНС при этом зависят от расположения опухоли и степени сдавления спинного или головного мозга. Это могут быть головные боли, потеря чувствительности, нарушения равновесия, признаки поражения черепно-лицевых нервов, нарушения речи. При этом, как правило, нарушения двигательной функции отсутствуют.

Примерно у пятой часто больных отмечается поражение зрительного анализатора, проявляющееся развитием нейрофибром оболочек глаза, глаукомы, экзофтальма, опухолью зрительного нерва. Чаще всего при НФ2 наблюдается двусторонняя потеря слуха, обусловленная развитием неврином обоих слуховых нервов. В некоторых случаях это является единственным проявлением заболевания. Нейрофиброматоз Реклингхаузена может сопровождаться умственной отсталостью, эпилептическими приступами, гинекомастией, преждевременным половым созреванием.

Диагностика нейрофиброматоза Реклингхаузена

Пигментные пятна различного размера встречаются у большинства детей. Однако большое количество таких пятен является поводом для консультации дерматолога. Врач осмотрит не только пигментные образования, но и всего ребенка для выявления других признаков нейрофиброматоза Реклингхаузена. Ранняя постановка диагноза — это возможность проведения своевременного лечения до развития осложнений от разросшихся опухолевых образований.

Для определения локализации опухолей при нейрофиброматозе Реклингхаузена проводится КТ и МРТ позвоночника, МРТ и КТ головного мозга. Диагностика аномалий скелета осуществляется путем проведения рентгенографии позвоночника и черепа. При диагностике НФ2 обязательным является исследование слуха: аудиометрия, тест Вебера, импедансометрия, электрокохлеография, исследование вызванных слуховых потенциалов.

Поскольку нейрофиброматоз Реклингхаузена связан с поражением нервной системы, необходима консультация невролога. При выявлении аномалий скелета пациента должен осмотреть ортопед. Решение вопроса о хирургическом лечении осуществляется нейрохирургом.

Лечение нейрофиброматоза Реклингхаузена

К сожалению, на сегодняшний день медицина не имеет эффективных способов лечения нейрофиброматоза Реклингхаузена. Пациентам проводится симптоматическая терапия. При большом размере периферических опухолей, развитии неврологических нарушений, появлении признаков сдавления мозга проводятся операции по удалению опухолей. Нейрофибромы могут быть удалены с косметической целью. При их озлокачествлении (3-5% случаев) удаление опухоли дополняется курсами химиотерапии и лучевой терапии.

Лечение нарушений слуха проводится с применением слуховых аппаратов. Однако после операции по поводу удаления невриномы слухового нерва слухопротезирование возможно только при помощи кохлеарной имплантации.

Пигментный ретинит – генетически гетерогенное наследственное заболевание, характеризующееся нарушением функционирования пигментного эпителия сетчатки глаза с развитием разнообразных нарушений. Проявления и выраженность симптомов зависят от формы патологии, наиболее часто наблюдается снижение остроты и сужение поля зрения, развитие скотомы и нарушение темновой адаптации, в дальнейшем может возникать слепота. Диагностика пигментного ретинита производится на основании данных офтальмологических исследований (осмотр глазного дна, электроретинография и электроокулография), молекулярно-генетических анализов. Специфическое лечение этого состояния на сегодняшний день разрабатывается (генная терапия, использование стволовых клеток), в клинической практике применяют поддерживающую терапию.

Общие сведения

Пигментный ретинит (пигментная абиотрофия сетчатки) – наследственное дегенеративное заболевание сетчатки глаза, которое характеризуется развитием выраженных нарушений зрения вплоть до полной слепоты. Это заболевание, как одна из причин потери зрения в различном возрасте, известно с древнейших времен, но термин «пигментный ретинит» был предложен голландским офтальмологом Ф. Дондерсом в 1857 году. По мере развития офтальмологии и генетики удалось выяснить, что это состояние представляет собой целую совокупность заболеваний сетчатки, имеющих различную этиологию, но сходный патогенез. В настоящий момент известно несколько десятков генов и сотни вариантов их мутаций, способных привести к этому заболеванию. Механизм наследования пигментного ретинита также может быть различным – описаны аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные и сцепленные с Х-хромосомой формы патологии. Среди последних также выделяют рецессивные (болеют только мужчины) и доминантные (поражают лиц обоих полов) разновидности. Усредненное значение встречаемости пигментного ретинита составляет порядка 1:5000, существуют формы заболевания как с большей, так и с меньшей частотой. По данным медицинской статистики, носителями генетических дефектов (включая бессимптомное носительство) являются не менее 100-120 миллионов человек.

Причины и классификация пигментного ретинита

Этиология пигментного ретинита очень разнообразна по причине генетической гетерогенности этого заболевания. В настоящее время выделяют огромное количество форм данного состояния, обусловленных мутациями различных генов. В общих чертах причиной пигментного ретинита являются нарушения метаболизма в фоторецепторах и пигментном эпителии, что приводит к накоплению в сетчатке токсичных побочных веществ. Современная классификация заболевания основывается на механизме наследственной передачи генетического нарушения, по этому критерию определяют четыре основные группы пигментного ретинита.

Пигментный ретинит с аутосомно-доминантным наследованием – является самым распространенным вариантом патологии, по различным данным составляет от 70 до 90% всех случаев заболевания. Причиной этой формы абиотрофии сетчатки могут выступать мутации генов RP1 (8 хромосома), PRPH2 (6 хромосома), RP9 и IMPDH1 (7 хромосома) и целого ряда других. Все эти гены кодируют белки, принимающие участие в метаболизме пигментного эпителия, поэтому нарушения в их структуре ведут к разнообразным расстройствам зрения. Аутосомно-доминантный пигментный ретинит, несмотря на большую встречаемость, характеризуется менее выраженными нарушениями, медленным прогрессированием, что при адекватной поддерживающей терапии в ряде случаев позволяет значительно отсрочить или даже избежать развития слепоты.

Пигментный ретинит с аутосомно-рецессивным механизмом наследования – более редкая форма заболевания. Характеризуется довольно ранним началом, быстрым течением и нередко приводит к полной слепоте в молодом или детском возрасте. Его причина заключается в мутациях генов CRB1 (1 хромосома) и SPATA7 (14 хромосома), также имеются более редкие формы патологии, обусловленные дефектами других генов. Патогенез при аутосомно-рецессивных формах пигментного ретинита изучен недостаточно, предполагается участие белков, кодируемых вышеуказанными генами, в процессах эмбрионального развития органов зрения.

Пигментный ретинит с Х-сцепленным характером наследования – также представляет собой тяжелую форму этого генетического заболевания. Наиболее часто он обусловлен дефектами генов RP2 и RPGR с рецессивным характером наследственной передачи. По этой причине пигментный ретинит такого типа поражает только мальчиков, не имеющих гомологичной Х-хромосомы. Эти гены кодируют белки-ферменты, принимающие активное участие в метаболизме сетчатой оболочки глаза, поэтому их дефект приводит к нарушениям, клинически выражающихся в пигментном ретините.

Пигментный ретинит, обусловленный мутациями митохондриальной ДНК – представляет собой редчайший вариант этого заболевания. Он наследуется только по материнской линии и передается от матери потомству. Врачам-генетикам пока не удалось выявить участки митохондриальной ДНК, которые подвергаются мутации при этой форме патологии.

Существуют также другие типы классификаций этого состояния – по клиническому течению, наличию или отсутствию сопутствующих пороков развития, возрасту наступления патологии (врожденный, ювенильный) и ряду других критериев. В настоящее время единой общепринятой классификации этого состояния нет, однако разделение всех форм заболевания по механизму их наследования считается наиболее удобным и понятным, охватывающим большинство клинических и генетических разновидностей пигментного ретинита.

Симптомы пигментного ретинита

Развитие пигментного ретинита может начинаться в любом возрасте – рецессивные и сцепленные с полом формы заболевания чаще всего возникают еще в раннем детстве, тогда как некоторые аутосомно-доминантные разновидности могут проявлять себя во взрослом и даже пожилом возрасте. Как правило, одним из первых симптомов является снижение темновой адаптации и гемералопия, которая может оставаться единственным проявлением патологии на протяжении нескольких недель (быстропрогрессирующие формы) или лет. При дальнейшем течении пигментного ретинита развивается слепота в ночное время (никталопия) при нормальном уровне дневного зрения. Причиной этих проявлений становится преимущественная дегенерация палочек, отвечающих за световосприятие в условиях пониженной освещенности.

В дальнейшем пигментный ретинит характеризуется сужением поля зрения и выпадения его периферических участков (периферическая скотома). Это также является продолжением разрушения палочек, которые располагаются в основном по краям сетчатки. В тяжелых случаях развивается «туннельное» зрение, его острота значительно падает, больные пигментным ретинитом становятся инвалидами. Дегенеративные изменения затрагивают и сосуды глаза, что ведет к разрушению колбочек, помутнению хрусталика и стекловидного тела, истончению склер. Совокупность этих процессов приводит к полной слепоте больного. Однако далеко не каждая форма пигментного ретинита характеризуется таким исходом – многие аутосомно-доминантные разновидности заболевания длительное время проявляются только гемералопией и незначительным сужением поля зрения.

Диагностика пигментного ретинита

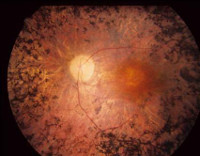

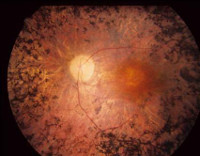

Для выявления пигментного ретинита используют осмотр глазного дна, электроретинографию, электроокулографию и другие офтальмологические исследования, изучение наследственного анамнеза больного, молекулярно-генетические анализы. При жалобах пациента на снижение зрения в вечерние часы необходимо производить полноценный офтальмологический осмотр. На глазном дне могут выявляться отдельные точки (костные пятна), расположенные по периферии сетчатки – они представляют собой отложения жироподобного пигмента. По мере прогрессирования пигментного ретинита их становится все больше, они начинают образовываться ближе к желтому пятну. При выраженной клинической картине заболевания на глазном дне также определяется сужение артериол, атрофия капилляров, а в дальнейшем – восковидная атрофия диска зрительного нерва.

Измерение ширины полей зрения при пигментном ретините обнаруживает их концентрическое сужение различной (в зависимости от стадии заболевания) степени выраженности. Характерным проявлением этой патологии также является снижение чувствительности синего цвета вплоть до тританопии, что определяется при помощи таблиц Рабкина. Картина электроретинографии при пигментном ретините зависит от стадии патологии – начиная от снижения всех волн и заканчивая нерегистрируемой ЭРГ при полной слепоте. Целью проведения электроокулографии является вычисление коэффициента Ардена, который в норме составляет не менее 180%. При пигментном ретините его значение может снижаться до 100% и даже ниже.

Молекулярно-генетические исследования необходимы для окончательного подтверждения диагноза пигментного ретинита, кроме того, эти данные могут быть полезными при определении прогноза заболевания. В настоящее время в лабораториях доступны методы генетической диагностики наиболее распространенных форм патологии, обусловленных мутациями генов RP1, RP2, RPO, CRB1, SPATA7, RPGR и ряда других. Эти исследования охватывают примерно70-80% всех случаев пигментного ретинита, но в отношении многочисленных более редких форм генетические методы диагностики не разработаны. Как правило, диагностическая техника в этом случае сводится к прямому или автоматическому секвенированию последовательности вышеуказанных генов.

Лечение и прогноз пигментного ретинита

В настоящий момент специфические методы лечения пигментного ретинита находятся в стадии разработки и клинических испытаний. Имеются перспективные результаты применения генной терапии, стволовых клеток и других медицинских методик. В клинической практике используют только поддерживающее лечение, направленное на замедление прогрессирования проявлений пигментного ретинита. С этой целью применяют препараты витамина А, средства, улучшающую трофику сетчатки и других структур органов зрения. В некоторых странах разработаны протезы сетчатки, их имплантация положительно влияет на зрительную функцию больных пигментных ретинитом. Однако во многих случаях, особенно при аутосомно-рецессивных и сцепленных с полом формах заболевания, несмотря на все терапевтические мероприятия, развивается необратимая слепота.

Прогноз пигментного ретинита считается в целом неблагоприятным, поскольку заболевание неуклонно прогрессирует, приводя в конечном итоге к полной слепоте. У различных форм этого состояния отличается только скорость нарастания симптомов – она выше у аутосомно-рецессивных разновидностей и значительно ниже при доминантных типах патологии. Поддерживающее лечение способно отсрочить наступление слепоты в среднем на 5-10 лет, но никаких других лечебных мероприятий в клинической практике относительно пигментного ретинита на сегодняшний день не существует. Профилактика возможна в качестве медико-генетического консультирования родителей, входящих в группы риска (больные пигментным ретинитом или его наличие у близких родственников). Также рекомендуется использование солнцезащитных очков, которые, по некоторым данным, замедляют прогрессирование симптомов заболевания.

Нейрофиброматоз, или болезнь Реклингхаузена, является наследственной патологией с аутосомно-доминантным типом наследования. Она проявляется образованием опухолей доброкачественного характера из нервной ткани, которые могут преобразоваться в злокачественные. Поражаться может как ЦНС, так и периферические нервы. На ранних этапах заболевание проявляется крупными пигментными пятнами. Патология провоцирует поражение кожи, костей и других органов.

Диагноз устанавливают на основе симптоматики, лабораторных и инструментальных методов исследования. Важно выявить патологию на ранних этапах, чтобы избежать тяжелых осложнений, которые могут привести к смерти. Полностью излечить нейрофиброматоз не удастся, проводится симптоматическая терапия, которая поможет улучшить состояние больного, затормозить развитие патологии.

Характеристика болезни

Нейрофиброматоз Реклингхаузена – это целая группа наследственных патологий, для которых характерно появление множественных нейрофибром (опухоли из нервной ткани). Они образуются вследствие нарушения нормального развития нервных клеток. Новообразования локализуются вдоль нервных узлов и их разветвлений. При заболевании нарушается функциональность разных систем организма, что связано с мутацией гена.

Справка. Болезнь Реклингхаузена в одинаковом соотношении поражает представителей обоих полов. Чаще всего она проявляется у детей от 3 до 16 лет.

Это одна из наиболее распространенных генетических патологий, ее диагностируют у 1 пациента из 2500 – 7800. Если один из родителей страдает от этой болезни, то с вероятностью 50% она будет развиваться у ребенка. Также возможны ситуации, когда мутация происходит в генетическом материале (яйцеклетка, сперматозоид) родителей, у которых в роду не встречался нейрофиброматоз.

Причины

Все причины болезни Реклингхаузена связаны с мутацией одного из генов, которые входят в состав 17-й или 22-й хромосомы. Они отвечают за синтез белков, которые подавляют рост опухолевых клеток в организме. Иммунитет здорового человека распознает и уничтожает дефектную клетку, а при нейрофиброматозе она продолжает развиваться. Как правило, появляются новообразования доброкачественного характера, но иногда они могут трансформироваться в злокачественные.

У половины пациентов с этой патологией болезнь передается от родителей, в других случаях ее провоцируют спонтанные мутации (на этапе зачатия). Если аномальный ген присутствует у обоих родителей, то вероятность развития патологии у младенца превышает 80%.

Нейрофиброматоз 1 типа

Это классический вид патологии, который диагностируют в 90% всех случаев. Нейрофиброматоз 1 типа развивается вследствие мутации гена в 17 хромосоме. По этой причине нарушается синтез его белка (нейрофибромин) и некоторых структурных компонентов нервной ткани. Из-за дефицита и нарушения функциональности нейрофибромина в организме активно образуются опухоли.

Начальная стадия болезни проявляется пигментными пятнами на верхней части тела, подмышках, в паху. Также образуются опухоли, белесые пятна на радужке (узелки Лиша).

Нейрофиброматоз 2 типа

Эта разновидность заболевания встречается намного реже, чем классическая. Нейрофиброматоз 2 типа связан с мутацией гена в 22-й хромосоме. По этой причине нарушается синтез шванномина (опухолевый белок). Тогда образуются опухоли, растущие из шванновских клеток (невриномы), которые образуют миелиновую оболочку нервов.

При патологии второго типа появляются одиночные невриномы. Эти подвижные плотные новообразования, которые причиняют боль. Они легко могут преобразоваться в злокачественные опухоли. Чаще всего поражается слуховой нерв, поэтому повышается риск потери слуха. Пигментация может отсутствовать или быть менее выраженной, чем при классическом типе болезни.

Другие типы патологии

При заболевании третьего типа у больного образуется много опухолей в центральной нервной системе. Тогда повышается риск глиомы зрительного нерва (первичное доброкачественное новообразование) и опухоли нейролеммы (оболочка нейрона). Характерная особенность этого типа патологии – появление новообразований на ладонях. Ее симптомы проявляются у людей 20 – 30 лет.

Характеристика заболеваний 4 – 7 типа:

- Для 4 типа характерно появление множественных опухолевых разрастаний. Повышается вероятность поражения зрительного нерва, мозговой, нервной оболочки.

- При заболевании 5 типа пигментные пятна и/или опухоли локализуются на определенном участке кожи. Крупные новообразования отягощают кожные покровы, провоцируя асимметрию.

- При 6 типе нейрофиброматоза отсутствуют нейрофибромы, болезнь можно выявить только по пигментным пятнам.

- Для 7 типа характерно появление только опухолевых разрастаний. Симптомы обнаруживаются у взрослых после 20 лет.

Как видите, разные типы патологии имеют свои отличительные особенности.

Нейрофиброматоз у детей

Болезнь Реклингхаузена у ребенка возникает вследствие генной мутации. Ускорить ее развитие могут нервные расстройства или гормональный дисбаланс.

При нейрофиброматозе у ребенка сначала появляются пигментные пятна

Поначалу болезнь проявляется пигментными пятнами. Со временем появляются опухолевые разрастания, которые поражают кожу, некоторые органы, нервные узлы. Поражается костная ткань, что часто приводит к сколиозу и структурным нарушениям позвоночника. К классическим симптомам относят болезненное утолщение кожи и подкожной клетчатки. Болезнь нередко сопровождается утолщением костей, нарушением формы, удлинением конечностей.

Нейрофиброматоз у детей лечится консервативными и хирургическими способами. Проводится терапия осложнений, которые уже присутствуют. Операция поможет избавиться от нейрофибром.

Основные цели лечения:

- Нормализация артериального давления.

- Удаление опухолевых разрастаний.

- Коррекция нарушений речи.

- Лечение заболеваний позвоночного столба.

- Профилактика нарушений зрения.

Если доброкачественные образования трансформировались в злокачественные, то проводится лучевая и химотерапия.

Симптомы

Симптомы болезни достаточно разнообразные, так как поражаются многие органы и системы. Это затрудняет постановку диагноза.

Справка. При нейрофиброматозе 1 типа чаще нарушается зрение, для заболевания 2 типа характерны расстройства слуха.

Медики выделили основные проявления болезни Реклингхаузена:

Повышенная пигментация . На коже появляются участки с усиленной пигментацией светло-коричневого оттенка, а также веснушчатая сыпь в форме гроздьев. Места их локализации нетипичны: подмышечные впадины, шея, область паха. Это первый признак генетической патологии.

Участки с усиленной пигментацией могут указывать на болезнь Реклингхаузена

Новообразования . Множественные нейрофибромы в форме узелков имеют такой же цвет, как остальные кожные покровы, или окрашиваются в розово-фиолетовый оттенок. У детей количество нейрофибром минимальное, у подростков – они могут покрывать все тело (от лица до ног). Опухоль может увеличиваться до 1 м в диаметре. Они могут располагаться на коже, под ней или на крупных нервах. При внутреннем расположении они сжимают внутренние органы, нарушая их функциональность. Например, если нейрофиброма размещена на участке дыхательных органов, то появляется кашель, одышка, при их расположении в зоне органов ЖКТ возникают расстройства пищеварения. Если новообразование поражает нервные пучки, то появляется боль, нарушается чувствительность, ослабевают мышцы на участке, за который они отвечают. Для болезни характерны опухоли мозга, что грозит гипертонией, мышечной слабостью, расстройствами слуха, зрения, нарушениями психики.

Неврологические расстройства . Патология поражает ЦНС, поэтому у больных снижаются интеллектуальные способности, ребенку тяжело дается обучение. Примерно 6% детей отстают в умственном развитии. Эти признаки характерны для нейрофиброматоза 1 типа. Многие пациенты страдают от эпилепсии, психологических расстройств, которые связаны с многочисленными опухолями.

Пятна на радужной оболочке свидетельствуют о нейрофиброматозе

Нарушения зрения . На радужной оболочке глаза могут появиться белесые пятна, которые может выявить только офтальмолог с помощью специальных инструментов.

Аномалии позвоночника . Болезнь Реклингхаузена может спровоцировать врожденные нарушения структуры костей, например, дефекты позвонков (по краям их тел), ребер, смещение позвонков, деформация черепа или грудной клетки, костные кисты. Иногда эти патологии сочетаются с черепно-мозговой грыжей (менингоцеле). Большинство аномалий костей являются врожденными, а заболевания позвоночника возникают в подростковом возрасте.

Эндокринные нарушения . Патология может спровоцировать опухоли щитовидки. Кроме того, нарушается половой созревание, что проявляется ранним созреванием, гинекомастией и другими проблемами.

Заболевания сердца и сосудов . При нейрофиброматозе повышается риск гипертонии, стеноза артерий и т. д.

При появлении подозрительных симптомов следует срочно обратиться к врачу, чтобы выявить патологию, начать лечение и избежать осложнений.

Методы диагностики

Установить диагноз помогут следующие специалисты: невролог, дерматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог.

Диагностика начинается со сбора анамнеза, специалист расспрашивает пациента о том, нет ли в семье случаев нейрофиброматоза, как давно появились первые изменения. Далее проводится визуальный осмотр.

С помощью неврологического обследования специалист сможет оценить состояние мозжечка, который отвечает за равновесие, координацию движений, мышечный тонус. Во время осмотра врач может выявить другие неврологические нарушения, например, расстройства чувствительности ног. Также проводиться диагностика слуха.

Кроме того, могут применяться следующие инструментальные методы:

- КТ или МРТ головного мозга, позвоночного столба, внутренних органов поможет оценить их структуру и функциональность. Эти исследования применяются для выявления опухолевых разрастаний в подкожной клетчатке или на внутренних органах.

- Рентгенография применяется для выявления деформации, нарушения структуры позвоночника, костей.

- С помощью электрокохлеографии можно обнаружить расстройства слуха.

- Акустическая импедансометрия применяется для исследования звукопроводящей системы уха.

- Офтальмоскопия – это метод обследования глазного дна, который позволяет оценить сетчатку, зрительный нерв, кровеносные сосуды на этом участке.

- Генетическое исследование поможет выявить мутацию гена.

- Генеалогический анализ позволяет определить нейрофиброматоз у родственников.

Существует группа симптомов, которые указывают на болезнь Реклингхаузена первого типа:

- Более 6 пигментных пятен размером от 5 мм (для детей раннего возраста) или более 15 мм (для подростков).

- Веснушчатая сыпь в подмышках или паху.

- От 2 опухолей на коже или 1 – в подкожной клетчатке.

- 2 или больше белесых пятен на радужке.

- Опухоль зрительного нерва.

- Оболочка трубчатых костей стала более тонкой.

- Нарушение структуры крыла клиновидной кости.

- Наличие нейрофиброматоза у родственников.

Если присутствует хотя бы 2 из вышеописанных признаков, то это свидетельствует о развитии патологии.

Лечение

Как упоминалось ранее, болезнь Реклингхаузена не поддается лечению. Терапия направлена на устранение осложнений, которые уже имеются, и облегчение состояния больного.

Важно. Пациент с нейрофиброматозом должен регулярно проходить обследование, чтобы врачи могли контролировать его состояние. Регулярный мониторинг поможет вовремя обнаружить и удалить новообразования, которые угрожают жизни.

Симптоматическое лечение предполагает прием медикаментов, которые помогут нормализовать обменные процессы, уменьшить скорость деления клеток:

- Кетотифен,

- Фенкарол,

- Тигазон,

- Лидаза,

- Аевит.

Однако ни одна таблетка или укол не помогут вылечить нейрофиброматоз. В лучшем случае, лекарственные средства притормозят прогрессирование болезни.

Решение о выборе комбинаций препаратов, дозировке и длительности приема принимает врач.

Чтобы удалить крупные нейрофибромы, которые сжимают различные органы и нервные пучки, назначают операцию

Основной метод терапии – это операции по удалению новообразований. К хирургическим методикам прибегают при наличии крупных опухолей, которые сжимают отдельные органы, структуры, нервные пучки. Операцию назначают, если новообразование мешает двигаться, вызывает сильную боль, расстройства чувствительности, нарушают функциональность органов. Хирургическое лечение также проводят, если пациент желает избавиться от безобразных опухолевых разрастаний на лице и других видимых участках тела.

Справка. Операцию по удалению нейрофибром проводят только в том случае, если новообразований немного. Множественные разрастания на небольшой части тела невозможно удалить.

От многочисленных опухолей можно избавиться с помощью лучевой терапии. Однако гарантия, что они исчезнут после курса лечения, отсутствует.

При наличии злокачественных образований проводится химиотерапия. Эта методика заключается в введении лекарственных средств перорально или внутрь вены. Во время лечения больной должен постоянно находиться под контролем врачей.

Удалить узелки Лиша и нейрофибромы поможет криодеструкция. Участок локализации патологически измененной ткани замораживают, что приводит к разрушению опухоли.

Лечить новообразования небольшого размера можно с помощью лазерной терапии. Во время процедуры на пораженную область воздействуют световым пучком, который прижигает опухоль. Это малоинвазивная методика, для которой характерно минимальное повреждение окружающих тканей.

Если нейрофиброматоз сопровождается заболеваниями опорно-двигательной системы или ЦНС, то проводится специфическое лечение. После курса терапии больные нуждаются в реабилитации. При патологиях позвоночного столба пациенту назначают ЛФК, а при неврологических нарушениях необходима помощь психотерапевта.

Корректировать слух помогут слуховые аппараты. Для удаления опухоли слухового нерва проводят операцию. Полностью восстановить слух после хирургического вмешательство поможет кохлеарная имплантация. Во время процедуры во внутреннее ухо устанавливают специальный прибор (кохлеарный имплантат).

Осложнения

Последствия нейрофиброматоза зависят от темпов роста новообразований, который сжимают нервные ткани или внутренние органы.

К осложнениям болезни Реклингхаузена относят:

- Снижение мыслительной деятельности. Реже возникает эпилепсия, инсульт, чрезмерное накопление жидкости в мозге.

- Обширное распространение пигментных пятен, многочисленные опухоли на лице.

- Искривление позвоночника, нижних конечностей, переломы, остеопороз, инвалидность.

- Нарушения зрения вплоть до слепоты.

- Гормональный дисбаланс в определенные периоды, например, половое созревание, беременность, приводит к увеличению количества опухолей.

- Гипертония, патологические изменения сосудов.

- Трансформация доброкачественных опухолей в злокачественные.

У больных с нейрофиброматозом повышается риск рака груди, головного мозга, легких, лейкоза и т. д. При заболевании второго типа могут возникнуть такие осложнения:

- Опухоли слухового нерва, которые постепенно увеличиваются.

- Нарушения слуха, глухота.

- Поражение лицевого нерва.

- Различные поражения кожи.

- Ослабление или нарушение чувствительности ног.

- Многочисленные опухоли доброкачественного характера в головном или спинном мозге.

Нередко больные страдают от боли, которая вызывает слабость и требует хирургического лечения.

Прогноз

Продолжительность жизни при болезни Реклингхаузена 1 типа примерно на 8 лет меньше, чем у здоровых людей. Однако это касается пациентов с доброкачественными опухолями, которые рано начали комплексное лечение и регулярно наблюдаются у врача. Злокачественные новообразования провоцируют раннюю смерть. Такой исход возможен при несвоевременном лечении, тогда человек погибает от множественных осложнений.

Если заболевания опорно-двигательной системы отсутствуют, и пациент не отстает в развитии, то его уровень работоспособности нормальный. Патология имеет хроническое течение и толчкообразное развитие. Состояние больного может ухудшиться при гормональных изменениях, после тяжелых болезней или травм. Самый благоприятный прогноз имеет нейрофиброматоз, при котором поражаются периферические нервы.

Самое важное

Болезнь Реклингхаузена – это опасное генетическое заболевание, которое невозможно полностью вылечить. Ее коварство в том, что симптомы настолько разносторонние, что диагностика затрудняется. Если вы заметили у себя или близких больше 6 пигментных пятен большого размера в нетипичных местах (подмышки, пах, шея), то срочно обратитесь к дерматологу. Специалист проведет необходимые исследования, установит диагноз. Важно начать лечение на ранних стадиях развития патологии, чтобы избежать опасных осложнений, которые могут угрожать жизни. При комплексной терапии и регулярном посещении врача больной имеет все шансы прожить долгую жизнь.

Заболевание Реклингхаузена или нейрофиброматоз 1 типа – это наследственная патология, в результате которой происходит развитие опухолей или нейрофибром из нервных тканей.

Опухоли могут возникать в нервах центральной нервной системы и периферических нервных окончаниях. Свое название патология получила благодаря ее первому открывателю Фридриху фон Реклингхаузену. Он описал данное нарушение в 1882 году.

Патофизилогия и причины

Нейрофибраматоз Реклингаузена появляется в результате мутационных изменений гена NF-1 в семнадцатой q-хромосоме. По данным научных исследований выявлено, что данный ген принимает участие в процессе синтезирования белка нейрофибромина, который отвечает за подавление опухолей.

Если будет недостаточный уровень или полное отсутствие этого гена, то в результате будет наблюдаться переход клеток нервной ткани в состояние опухолей.

Наследование болезни происходит аутосомно-доминантным способом. Если у родителя имеется это нарушение, то вероятность рождения ребенка с данным заболеванием может доходить до 50 %.

Иногда данное заболевание может развиваться в результате спонтанных мутационных изменений, развитие которых наблюдается уже в генетически заложенном материале (яйцеклетке или сперматозоиде) родителей, не имеющим в роду данного отклонения.

Формы и типы нарушения

В зависимости от области развития опухолей нервных тканей (ЦНС или периферийных нервов) выделяют два вида заболевания:

- Форма периферического типа (также называется болезнь Реклингхаузена 1-го типа). Во время этого типа наблюдается образование опухолей преимущественно из тканей нервов периферического типа.

- Форма центрального типа (также называется болезнь Реклингхаузена 2 типа). Во время развития данной формы нарушения происходит образование опухолей нервных тканей ЦНС.

Также встречаются следующие разновидности заболевания:

- III тип (смешанный). Данная форма обусловлена новообразованиями ЦНС с быстрым прогрессированием. Этот вид заболевания возникает в возрасте 20-30 лет. Во время него происходит появление на поверхности ладоней нейрофибром.

- IV тип. Во время данной формы происходит возникновение большого количества нейрофибром.

- V тип (сегментарный). Во время данной формы наблюдаются множественные поражения одностороннего характера. Возникает гиперпигментация и нейрофибромы. Обычно при этом нарушении происходит затрагивание определенной части тела.

- VI тип. При данном типе происходит появление только пигментных пятен, нейрофибромы отсутствуют.

- VII тип. Этот тип нарушения обусловлен поздним началом болезни. Он сопровождается образованием нейрофибром после 20 лет.

Особенности клинической картины

Начальные симптомы нейрофибраматоза Реклингхаузена проявляются у новорожденных или у детей в возрасте 1-3 лет. На поверхности кожи проявляются средние пигментированные пятна.

Окраска этих пятен обычно обладает желтовато-коричневым оттенком похожего на цвет кофе с молоком. Также могут появиться пятна с синим, фиолетовым цветом, а также пятна с депигментированным типом.

В дальнейшем на поверхности кожи эти пятна переходят в состояние нейрофибром, они могут проявляться на поверхности кожного покрова и под ним. По внешнему виду нейрофибромы похожи на выступы грыжеобразного типа, размер которых может составлять более сантиметра. В редких случаях они могут вырасти до больших размеров с весом почти 2 килограмма.

Опухоли в основном образуются ближе к 20 лет. Окраска кожи над этими образованиями может оставаться неизменной, или приобретать коричневый или розовый цвет с синеватым оттенком.

В основном эти опухолевые образования размещаются на коже туловища, но иногда могут возникать и в других местах тела. Во время ощупывания нейрофибром ощущается мягкая структура, достаточно редко может иметь плотную структуру. При нажатии на нее, происходит провал в пустоту.

На фото узелки Лиша — характерный признак болезни Реклингхаузена

Во время формирования фибром могут наблюдаться проблемы с чувствительностью. Обычно в этот период возникают следующие симптомы:

- чувство зуда;

- возникновение чувства ползания мурашек по всему телу;

- состояние онемения;

- проявление покалываний;

- может наблюдаться небольшая боль.

Эти симптомы могут проявляться во всех органах, но в большой степени они наблюдаются в тканях нервной, эндокринной, костной системах и органах зрения.

При периферической форме заболевания проявляется следующая симптоматика:

- череп может приобретать асимметричную форму;

- проявление сколиоза;

- появление незаращение дужек позвонков и так далее.

Почти в 94 % случаев у пациентов при нарушении периферического типа появляется один или несколько узелков Лише (белые пятна).

При нарушениях связанных с ЦНС появляется образование глиом и менингиом на спинномозговых корешках или черепно-мозговых нервах.

Какие могут возникать дополнительные признаки во время поражения нервов ЦНС:

- появление головных болей;

- может возникнуть нарушение равновесия;

- может полностью пропасть чувствительность;

- проблемы с речью, наблюдается ее изменение;

- проявление симптомов поражения черепно-лицевых нервов.

Помимо этого Неврофиброматоз 1 типа сопровождается следующими патологиями:

- появление раннего полового созревания;

- состояние гинекомастии;

- возникновение эпилепсии;

- появление умственной отсталости.

Осмотр и постановка диагноза

Если у человека на теле появились пигментированные пятна, то первым делом необходимо обратиться к дерматологу. Обычно после обследования врач направляет больного к другим специалистам – генетику, неврологу, окулисту, ортопеду.

Обязательно должно быть проведено комплексное обследование, которое должно состоять из подробного осмотра состояния костей, осмотра внутренних органов, глаз и органов слуха.

В план обследования должны входить следующие методы диагностики:

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография;

- рентгенография;

- проведение УЗИ внутренних органов;

- делается аудиометрия;

- электрокохлеографические исследования;

- импедансометрические исследования;

- проведение теста Вебера.

После проведения всех этих исследований врач определяет наличие неврофиброматоза Реклингаузена 1 типа, если имеются следующие признаки:

- имеется много пятен пигментированного типа с цветом кофе с молоком;

- под мышками имеются мелкие пятна похожие на веснушки;

- присутствие от двух нейрофибром;

- имеются узелки Лиша;

- имеется симптомы истончения внешней оболочки трубчатых костей или проблемы со строением кости клиновидного типа;

- если у кого-то из родственников присутствует данная патология.

Наличие заболевания 2 типа может быть поставлено при наличии:

- если присутствуют нейрофибромы с плексиформным типом или присутствие более двух этих опухолей;

- при наличии невриномы слухового нерва;

- если имеется спинномозговая или внутричерепная опухоль.

Что можно сделать?

До сих пор не найдено методов лечения, которые способны полностью вылечить болезнь Реклингхаузена. Обычно пациентам назначают симптоматическую терапию, которая состоит из лекарственных средств, способных нормализовать обмен веществ и замедлить процесс деления клеток.

Схема лечения может состоять из следующих препаратов:

- Кетотифен;

- Фенкарол;

- Тигазон;

- Лидаза;

- АЕвит.

Хирургические оперативные вмешательства назначаются в тяжелых случаях и при значительных косметических дефектах. Нейрофибромы могут удалять, если они мешают нормальной жизнедеятельности или расположены рядом с жизненно важными органами.

При удалении образований часто происходит прогрессирование образований опухолей. Почти в 3-15 % случаев могут назначаться курсы лучевой и химиотерапии.

Данный недуг протекает обычно в хронической форме. И может характеризоваться толчкообразным течением. Наиболее положительный прогноз дается при периферической форме нейрофиброза.

Пигментные пятна — повод насторожиться

Иногда ухудшения состояния моет наблюдаться из-за гормональных перестроек в организме, а также после перенесенных травм и тяжелых болезней. Перерождение опухолей в злокачественные наблюдается у 3-15 % больных.

Полностью предотвратить развитие патологии невозможно, но можно остановить ее течение. Для этого при обнаружении первых симптомов, а именно пигментированных пятен необходимо сразу же обратиться к дерматологу.

Если лечение будет оказано своевременно, то можно предотвратить серьезные дальнейшие осложнения неврофиброматоза Реклингхаузена.

Читайте также: